“[…] se uma longa sucessão de abusos, prevaricações e fraudes, todas tendendo na mesma direção, torna a intenção [do governante] visível ao povo – e ele não pode deixar de perceber o que o oprime nem de ver o que o espera – não é de se espantar, então, que ele se rebele […]”

John Locke

Uma das formas de compreendermos os contornos mais precisos da convivência social é enxergá-la como uma experiência ininterrupta de tomadas de decisões, que são produto do exercício dinâmico e complexo, porém incontornável, de escolhas entre opções dadas. Não são exagerados os que entendem que viver é fazer política; o único cuidado a se tomar com afirmações dessa natureza é não confundir política com instituições políticas.

Não faz política apenas os que são membros de partidos, movimentos ou organizações de qualquer natureza.

Faz política quem precisa escolher, entre um conjunto de opções que, muitas vezes, lhe são impostas. Por isso é vão e, em alguma medida, ingênuo, qualquer esforço de separar política e amizade, relações afetivas, relações de trabalho ou qualquer outra dimensão do convívio social. Nesse sentido, viver implica fazer política. Sempre somos constrangidos a fazer escolhas. Contudo, tais escolhas produzem consequências que, em momentos de crise aguda como a que vivemos agora, podem aprofundar e dramatizar o nível de conflito social.

Como fazer escolhas é um ato político, uma das tarefas que a dinâmica social impõe aos que escolhem são os termos da escolha, ou seja, o que, em cada momento, deve ser escolhido e quais alternativas são oferecidas para se escolher. Um cuidado a ser tomado nesses momentos é não se deixar trair por escolhas guiadas por falsas oposições. Esse, no entanto, tem sido um fenômeno recorrente na recente história político institucional brasileira.

Vive-se hoje momentos em que falsas oposições são sistematicamente formuladas e, em grande medida, socialmente aceitas como reais.

Apresentar como irredutível a polarização entre a garantia de direitos e a garantia de emprego é um exemplo suficientemente ilustrativo de falsas oposições que, aliás, fizeram parte do discurso de campanha do ex-candidato e atual presidente e tem envenenado o debate político doméstico. Embora nem sempre explicitado, aqueles que partilham dessa falsa oposição defendem que pensar a dignidade das pessoas significa pensar nas suas condições de sobrevivência; em outros termos, garantir emprego, quaisquer que sejam as condições, é fundamental para garantir a própria vida. Há um elemento de verdade nesse cálculo, na medida em que é evidente que ter um trabalho é um dos elementos fundamentais de inserção autônoma dos sujeitos na vida social.

Contudo, não é preciso ser economista para entender que a economia não é um fim em si mesma, isto é, o bom funcionamento do mercado não é um valor absoluto. Ele é importante porque é um dos meios de garantir uma vida digna, embora não seja o único. É preciso que existam pessoas para trabalhar – saudáveis, com disposição – para que a economia possa caminhar. É absolutamente injustificável que o preço da saúde da economia seja pago com o adoecimento do trabalhador.

O modelo de combate à pandemia causada pela COVID19 adotado pelo governo federal colocou, no centro da política, o debate sobre ficar em casa guardando quarentena ou sair para o trabalho para garantir o funcionamento da economia. Esse é outro exemplo claro de falsa oposição. A disputa entre manter a economia funcionando ou ficar em quarentena e garantir a dignidade de vida humana é uma ilustração tétrica da extensão do nosso drama social e político.

Nas condições atuais, é falso dizer que proteger-se em nome da saúde coletiva e individual (que significaria guardar quarentena) é uma atitude contrária ao funcionamento da economia (que significaria não guardar quarentena). Essas dimensões não são excludentes, ao contrário, ambas são centrais e, portanto, é preciso ter em vista qual a melhor economia possível em condições de pandemia.

Compreender isso significa ter em mente, entre outras coisas, que não se pensa um país como se pensa em empresas privadas. Se estas, para sobreviverem, precisam perseguir a saúde financeira, quase que a qualquer custo, os países, por sua vez, devem garantir a promoção das melhores condições de vida de sua população.

Um país deixará de existir se seus habitantes morrerem, mas continuará existindo se acumular dívidas para garantir a dignidade dessas pessoas. Para se ter um exemplo, bastaria lembrar que o país mais rico do mundo é também o que tem mais dívidas e, como não poderia deixar de ser, o governo estadunidense, absolutamente insuspeito de ser socialista, vai ampliá-las consideravelmente para combater a pandemia.

É um equívoco brutal pensar que se gerencia a economia de um país como um pai ou mãe de família gerenciam a economia doméstica. Basta lembrarmos que as fontes de financiamento do setor público são radicalmente diferentes das fontes de receita de uma família. O que financia um governo são os impostos e taxas que ele pode modificar (aumentar ou diminuir) de acordo com o fim almejado. Naturalmente, esse fim é fruto de uma decisão política. Mais que isso, o governo também pode escolher quem pagará (ricos ou pobres) e quanto pagará. Ele também pode decidir quem vai tributar. Uma família, por sua vez, não decide sobre o valor do salário de seus membros tampouco para quem eles vão trabalhar.

É o Art. 1º da nossa Constituição que garante, nessa ordem, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Fica claro, portanto, que não se trata de opor a sobrevivência individual à economia, o trabalho à dignidade humana, mas sim de destacar que os valores sociais e a dignidade devem conviver com o trabalho e a livre iniciativa.

Por isso, vale insistir, a economia é um meio para a aquisição de melhores condições de vida, ela não é, e se aceitamos a letra da norma constitucional, não pode ser, um fim em si mesma. Não se põem vidas em risco para garantir o funcionamento da economia.

Nesse ponto, o leitor poderia se perguntar: se é assim, o que farão aqueles que respeitam a quarentena, ficam em casa sem salário e logo não conseguem mais pagar o aluguel, pôr comida na mesa e honrar suas contas, que não deixarão de existir? Ora, é precisamente nesse momento que se deve definitivamente afastar uma de nossas maiores interdições ideológicas recentes e compreender que o Estado não existe apenas como ente que arrecada e cobra impostos, mas como ente que tem o dever de operar corrigindo as desigualdades sociais e combatendo a pobreza.

Para tanto, basta que esse mesmo Estado aja do mesmo modo que vem atuando nos últimos anos, ajudando bancos privados, empresas de comunicação e milionários a comprarem jatinhos privados. Auxiliar aqueles que sofrerão privações por ficarem em casa se chama justiça social e promovê-la é uma das responsabilidades do Estado. Quem afirma isso não é um comunista desavisado ou revolucionário cubano alvo de memes raivosos, mas John Rawls, um teórico liberal que não dá as costas para democracia e para desigualdade.

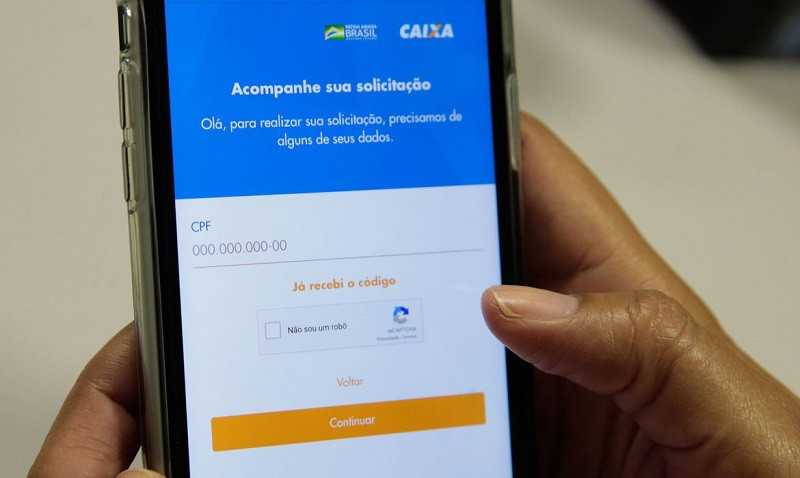

O Estado brasileiro, conquanto seu governo atual, é um elemento decisivo para socorrer aqueles que vão sofrer com privações causadas pela pandemia produzida pela COVID19. O povo, em particular os mais pobres, mas não apenas eles, deve ser assistido imediatamente com todos os recursos possíveis (a Câmara dos deputados, na última semana, acenou nessa direção com a aprovação de uma renda básica de cidadania. Isso não é suficiente, mas é o mínimo – o projeto foi aprovado e passou a valer nesta terça-feira, veja mais aqui).

É assim que o mundo tem combatido a pandemia, é disso que o povo precisa e é isso que a Constituição brasileira exige. A pandemia não será eterna, mas as mortes causadas por negligência política sim. Portanto, ficar em casa quando não se faz trabalhos essenciais é um dever social tanto quanto é um dever do governo garantir que essas pessoas não sofram de privação absoluta.

A crise pode estressar a disputa e o ódio fratricida entre, de um lado, aqueles que só enxergam a economia como fim em si mesma e, de outro, os que querem e podem aguardar a quarentena e esperar a tempestade passar. Mas ela pode também ser um momento propício para colocar em circulação novas formulações políticas e valores que promovam formas de vida menos hierarquizadas, mais solidárias e que não reduzam a política a falsas oposições ou a cálculos feitos com o fígado.

Para isso, é preciso que o atual governo pare de insistir em apresentar para a sociedade falsas escolhas (guardar quarentena e parar a economia ou ir ao trabalho, manter o emprego e sustentar a economia). Mais do que isso, é preciso que ele não vire as costas ao povo, não menospreze a ciência e respeite a Constituição. Como já não se pode pecar por ingenuidade, não há nenhuma razão que nos permita acreditar que o atual presidente e sua famiglia seguirão nessa direção. Porém, é preciso que se faça o alerta hoje como sinal para que o futuro cobre dos responsáveis quando a tempestade passar. Além do que, passada a pandemia, dificilmente nossa sociedade será a mesma, mas essa já é outra conversa.

Por fim, aos que sofrem com a crise, além de cuidar de si mesmos e dos seus, cabe não aceitar falsas oposições como se só nos restasse morrer de vírus ou de fome. Quando são cometidos grandes erros no governo, rebelar-se contra ele é o único modo de manter a promessa de garantia dos direitos fundamentais. Quem diz isso não é um socialista do séc. XXI, mas um liberal do séc. XVII, o mesmo que consta na epígrafe que abre esse texto. O desejo de garantir o bom andamento da economia não pode servir como subterfúgio que justifique e dê sentido à morte de pessoas. Em absolutamente nenhuma hipótese.

Quando os abusos dos governantes se tornam claros, diz Locke, é de se esperar que o povo se rebele!

Artigo de Hélio Alexandre da Silva, professor de Ética da Unesp/Franca. Doutor em Filosofia pela Unicamp e pós-doutorado pela EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales/Paris).